Retrouvez la première partie de cet interview ici.

Retrouvez la première partie de cet interview ici.

6. [EC] Quel est ton rapport à la lecture et à l’écriture dans la vie de tous les jours ? Peux-tu encore apprécier un roman sans remettre ta casquette de professionnel ?

Ha ! Impossible de retirer cette foutue casquette !

Quand on passe du statut de lecteur à celui, disons, d’amateur de littérature, on subit forcément un mini-traumatisme. Le mien se place alors que j’allais au collège, en 5e ou 4e. Notre prof de français voulait nous donner un avant-goût de l’analyse littéraire. Notre cobaye était la scène du seau de Cosette dans Les Misérables. Ce jour-là, j’ai découvert qu’un texte pouvait se démonter comme un lego ; que l’on pouvait fouiller dedans, l’expliquer ; bref, le critiquer. On se dit qu’on ne pourra plus jamais lire, après une telle découverte. Que le vilain prof a « tout cassé la machine ». Et puis, le besoin se fait quand même trop fort… On retourne au livre. On lit autrement. On prend un autre plaisir, plus rare, mais plus vif.

Plus tard, j’ai découvert que l’on pouvait non seulement critiquer un texte, mais aussi l’évaluer ; avoir une opinion sur sa qualité. C’est au boulot, chez l’éditeur, que j’ai appris cela. Et j’ai aussi découvert que construire, formuler son avis, est une activité passionnante ! Je trouve d’ailleurs que l’on ne se permet plus assez de critiquer les textes, dans notre pays – je veux dire les critiquer vraiment – et c’est immensément dommage.

Alors oui, je ne peux plus lire un texte, désormais, sans me poser en permanence diverses questions : est-ce que l’auteur dit les choses de la meilleure façon pour son projet ? Où veut-il aller ? Y arrivera-t-il ? Telle scène est-elle cohérente avec telle autre ? Ce trait de caractère, ce terme, ne l’ai-je pas déjà vu au chapitre d’avant… ? Je prends assez rarement mon pied en lisant un texte, mais quand je tombe sur une réussite, le plaisir est d’autant plus grand. Un de mes plus récents bonheurs de lecture a été Les femmes de Lazare, de Maria Stepnova ; roman que j’ai lu il y a 6 mois.

J’essaie de ne pas la ramener : je ne donne pas mon avis si on ne me le demande pas. Quand je le donne, je ne fais que des critiques argumentées. Et je formule peu d’opinions subjectives, je ne porte pas de jugements sur l’intention de l’auteur.

Tu n’imagines pas à quel point les manuscrits que l’on me donne à commenter sont différents. Eh bien quelle que soit l’idée forte, l’envie de l’auteur, je l’adopte pour la durée du travail, même si mon parcours personnel m’amène à l’opposé. Je pousse le texte où il veut aller, jusqu’à révéler l’auteur à lui-même…

7. [EC] Peux-tu nous livrer ton meilleur et ton pire souvenir de comité de lecture ?

Nous avions un fonctionnement assez light, puisque nous étions une petite structure… Petite par le nombre de parutions, hein ; pas par le nombre de manuscrits reçus ! De ce côté-là, nous étions inondés, comme tous les éditeurs du pays.

Donc, nous n’avions pas vraiment de comité. Nous étions plusieurs personnes à la première lecture : le dirigeant, moi-même et nos éventuels stagiaires. Quand le texte passait cette première lecture, il y a au moins une deuxième personne qui le lisait. Parfois, nous passions encore le manuscrit à un lecteur d’autorité ; c’était le cas pour les quelques projets jeunesse que nous sortions chaque année : nous préférions avoir l’aval d’un enseignant ; l’espoir, quand on publie un livre jeunesse, est toujours qu’il soit remarqué par un prof ou un instit, et qu’il soit signalé dans les réseaux professionnels…

Il n’y avait pas de réunion de comité. Simplement, quand nous avions fini une lecture, nous profitions d’un moment de discussion, le matin avant d’attaquer, ou à midi, autour de la gamelle, pour en parler aux autres. Puis le dirigeant prenait sa décision et mettait en route la machine, refus ou publication.

J’ai donc de nombreux souvenirs de lecture de manuscrits, bons et mauvais, mais peu de souvenirs de comité.

8. [EC] Quel est ton point de vue sur les trois modes d’éditions courants (compte d’éditeur, compte d’auteur et auto-édition) ?

J’ai donné en son temps sur mon site ma position sur le sujet, et elle n’a pas vraiment changé.

J’ai un avis assez pragmatique sur le compte d’auteur, car il m’arrive de réaliser moi-même le livre d’un client, après l’avoir ou non conseillé sur le texte. Néanmoins, je ne me proclame pas « éditeur » comme des confrères qui ont moins de scrupules. J’ai été éditeur. Aujourd’hui, j’appartiens à un autre maillon de la même chaîne du livre.

Il y a une certaine psychose du compte d’auteur en France. Beaucoup d’auteurs sont soit totalement ignorants du fonctionnement de l’édition (et donc vulnérables aux discours des escrocs), soit farcis de préventions… Et nous savons que la peur paralyse, et fait commettre d’autres sortes d’erreurs. À cet égard, je trouve que l’action du CALCRE, même si elle était nécessaire, a aussi bien dégradé l’image globale des éditeurs auprès des auteurs ; image qui n’avait franchement pas besoin de cela.

Pour moi, compte d’auteur et auto-édition sont peu ou prou la même chose. La question primordiale, en effet, est bel et bien « Qui prend le risque ? » Et dans le compte d’auteur comme dans l’auto-édition, tout comme dans les contrats participatifs (où c’est surtout l’auteur qui « participe »), dans tous ces modèles, c’est l’écrivain qui prend le risque.

La seule différence est que dans l’auto-édition, l’auteur cherche lui-même chaque prestataire, et tâche d’effectuer tout seul un maximum de travail éditorial. Dans le compte d’auteur au contraire, tu as un prestataire qui conduit le dossier. L’argument de « rester libre » quand on s’auto-édite n’est guère pertinent, pour moi : tu peux rallier Paris-Strasbourg à pied ou en train. Si tu y vas à pied, tu ne dépendras pas du conducteur de la loco, OK. Mais toutes les autres contraintes demeureront : garder le cap à l’est, dépenser de l’énergie, et de l’argent (pour tes chaussures, pour le gîte, le couvert…) Tu ne dépendras pas du conducteur de la loco, mais tu arriveras les pieds en sang, et tu auras bien moins envie de visiter la ville.

Il y a aussi, c’est vrai, de meilleures perspectives de revenus avec l’auto-édition… à condition que l’on possède certaines qualités commerciales.

Alors donc, compte d’auteur ou compte d’éditeur ? Je pense que chaque formule est idéale dans certains cas. Le compte d’auteur est parfait pour des livres qui ne visent pas le « lecteur inconnu » des librairies. Je rédige des biographies personnelles, et je réalise les exemplaires « à compte d’auteur », à l’usage de l’entourage de la personne. Comme j’ai été éditeur, je sais réaliser des objets-livre de « qualité librairie » ; mais ces livres n’arrivent jamais en librairie.

Il m’arrive de travailler pour des écrivains de fiction qui, de la même façon, ne visent pas le « lecteur inconnu ». Ils me demandent un avis de lecture, établi avec mon exigence habituelle, puis me font réaliser l’ouvrage en petit tirage. Ils diffusent le livre dans leur entourage et dans leur cercle d’amis. La reconnaissance du public ne les intéresse pas : le livre, pour eux, est un cadeau, un fil de plus dans le tissu de l’amitié.

Et l’édition à compte d’éditeur, alors ? Pour moi, elle seule te garantit la reconnaissance. Écrire un texte capable d’intéresser un éditeur, de lui faire mouiller sa chemise, parier de l’argent dessus, voilà qui est extrêmement gratifiant. J’ai été dans la tranchée d’en face, j’ai publié à compte d’éditeur. J’ai vu l’effort qu’il y a dans chaque livre. J’ai ressenti la déception, la peine pour mes espoirs gâchés, quand un titre ne « marchait » pas ; j’ai ressenti la joie et la fierté quand un livre décollait. Aucun éditeur à compte d’auteur, à mon avis, ne connaît cela.

Pour un auteur, signer un contrat à compte d’éditeur, ce n’est pas seulement, comme je le lis parfois sur les forums, « économiser de l’argent ». C’est trouver un allié, un formidable allié, le témoin le plus indiscutable de la reconnaissance de son travail.

9. [EC] Plutôt papier, ou plutôt numérique ?

Je vais te donner mon opinion de lecteur et d’auteur mélangés.

Je suis plutôt papier, ma foi. Même si j’ai été publié en numérique par un éditeur pionnier, en 1999. Qui s’est cassé la figure entretemps. Il ne fait pas bon être pionnier, parfois.

Je suis papier, mais ce n’est pas pour les raisons sentimentales que l’on répète en boucle (le toucher sensuel de la feuille, l’odeur affriolante de l’encre fraîche, le froissement presque sexuel des pages tournées… J’arrête ! De toute façon ça ne me fait rien ! Non ! Rien du tout !)

Non, mes raisons sont plutôt du côté symbolique : j’ai du mal à me savoir dépendant d’une source d’électricité pour lire. Et puis dans mon idée, 1 livre = 1 objet. Les bibliothèques entières stockées dans une liseuse sont pour moi comme des fantômes de livres.

Mais la raison principale vient surtout, je pense, de mon parcours professionnel. L’édition est affaire de risque. J’admire la prise de risque sur un livre. C’est pourquoi j’ai plus de considération pour le petit éditeur que pour le gros ; pour l’éditeur à compte d’éditeur que pour l’éditeur à compte d’auteur ; et pour l’éditeur papier que pour l’éditeur numérique.

Le procédé numérique supprime une grosse incertitude dans le modèle économique : le tirage. Un éditeur numérique n’a pas à se demander combien il va imprimer, si ça suffira, où sera son point mort… À effort égal, publier un titre de plus est bien plus anodin pour un éditeur numérique que pour un éditeur papier. La question du « Je fais ou pas ? » est bien plus vite tranchée.

Je dis peut-être une bêtise, quelqu’un me détrompera alors dans les commentaires, mais voilà : puisque les incertitudes liées au tirage ne le concernent pas, le domaine où l’éditeur numérique devrait prendre des risques est celui de la communication et de la diffusion. Disons-le autrement : si l’éditeur numérique avait l’esprit aussi joueur que l’éditeur papier, il investirait plus fortement dans la communication sur ses parutions (quitte à ce que le prix du livre numérique rejoigne celui du livre papier).

Or, il ne me semble pas que c’est le cas : lorsque l’on entend parler de livres numériques, il s’agit soit de titres auto-édités dont l’auteur a construit tout seul le succès, soit de la variante numérique d’un titre papier. Je ne connais pas de pur succès numérique actuel dans l’édition de fiction. Tant que je ne verrai pas un phénomène de ce genre, je ne croirai pas au numérique.

10. [EC] Le mot de la fin ?

Hum. Difficile après des questions aussi diverses.

J’aime beaucoup le concept d’[Espaces Comprises], que je suis depuis le début. Le plus souvent, les auteurs qui ont une présence sur Internet parlent surtout d’eux-mêmes. Vous avez le courage, sur EC, de parler boulot, et de confronter vos points de vue.

Je profite donc de cette interview pour vous remercier d’être là, avec vos partis-pris et votre honnêteté.

Et donc, le mot de la fin ? Comme on dit dans le pays des toasts : завашездоровье!

Retrouvez Nicolas sur son site Écriture (tiret) livres, Facebook, Twitter, ou Hub Viadeo.

[EC] tient à remercier Nicolas pour sa chaleureuse contribution et le temps qu’il a bien voulu nous consacrer. Le questionnaire été… pour le moins chargé 😉

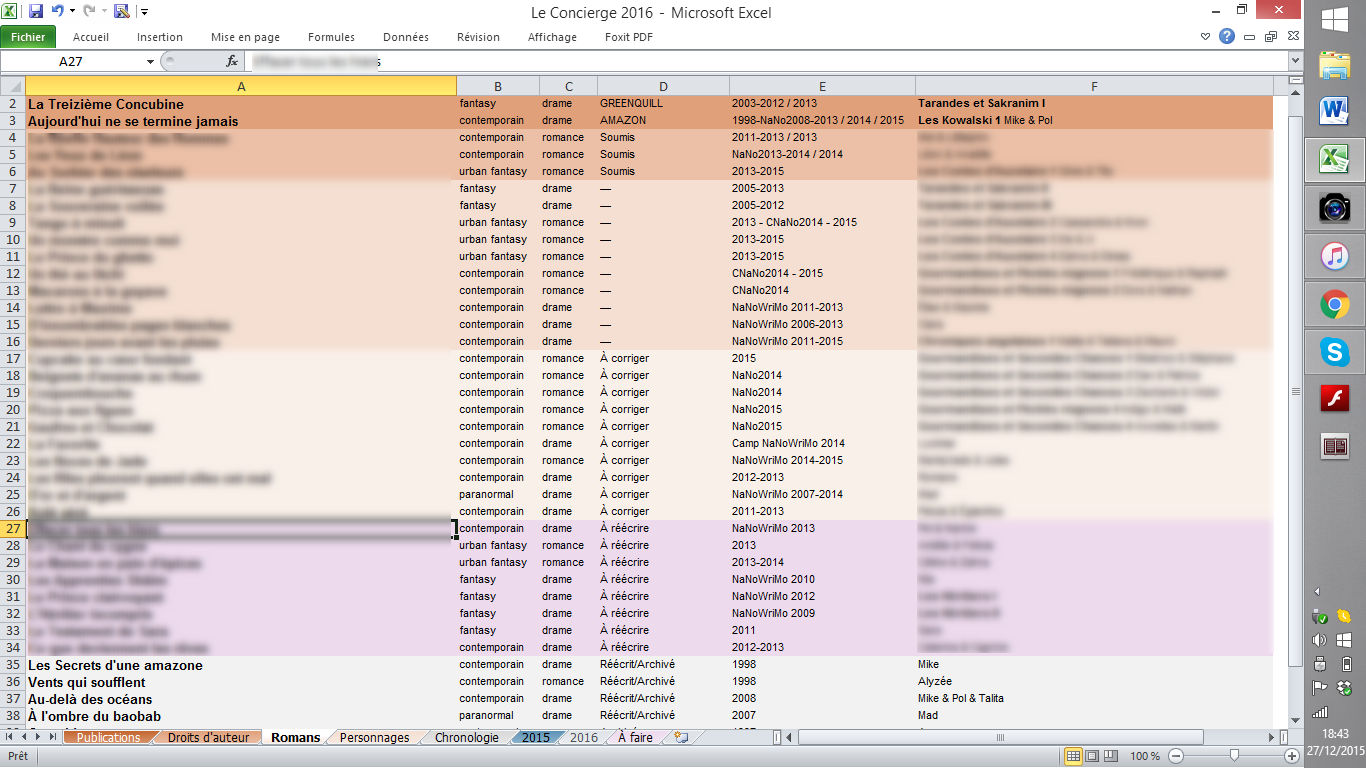

C’est bien connu, l’informatique est infaillible et l’ordi est votre meilleur ami. Ce n’est pas du tout le genre à planter votre traitement texte au milieu d’une longue séance d’écriture, à perdre un disque dur avec tous vos manuscrits dessus, ou à court-circuiter la clé USB qui héberge la dernière version de votre chef d’œuvre… Non, ce n’est vraiment pas son style de vous lâcher ainsi au pire moment… pas vrai ?

C’est bien connu, l’informatique est infaillible et l’ordi est votre meilleur ami. Ce n’est pas du tout le genre à planter votre traitement texte au milieu d’une longue séance d’écriture, à perdre un disque dur avec tous vos manuscrits dessus, ou à court-circuiter la clé USB qui héberge la dernière version de votre chef d’œuvre… Non, ce n’est vraiment pas son style de vous lâcher ainsi au pire moment… pas vrai ?