Parce que la scénarisation a ses propres codes et donne son propre sens à des termes plus courants, il est nécessaire de s’entendre sur le vocabulaire qui sera utilisé au cours de cette série. Ordre de publication oblige, je ne vais pas, comme il est de coutume, attendre la fin pour insérer le lexique, vous ne vous y retrouveriez pas. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, je vous livre donc… le Lexique !

Parce que la scénarisation a ses propres codes et donne son propre sens à des termes plus courants, il est nécessaire de s’entendre sur le vocabulaire qui sera utilisé au cours de cette série. Ordre de publication oblige, je ne vais pas, comme il est de coutume, attendre la fin pour insérer le lexique, vous ne vous y retrouveriez pas. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, je vous livre donc… le Lexique !

Note : Un lexique est par définition assez indigeste. Vous pouvez vous appuyer sur les graphiques de l’article 01 – Ouverture pour illustrer les définitions. Les termes en italique vous renvoient à d’autres définitions du lexique.

Acte = voir « Structure en trois actes ».

Action = au sens global, ensemble des agissements du protagoniste pour atteindre son objectif. Au sens local, ensemble des agissements d’un personnage pour atteindre son objectif local.

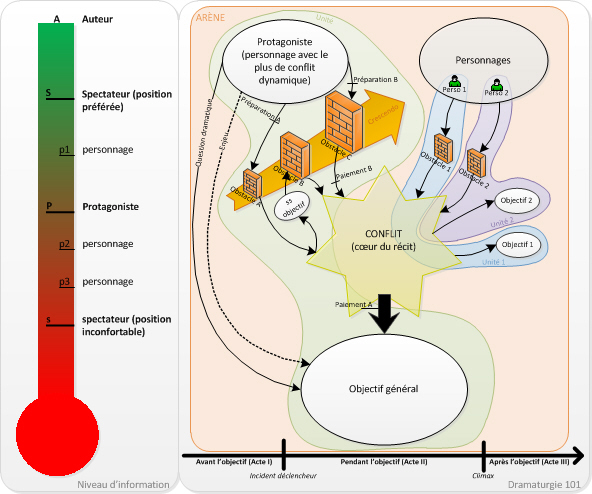

Arène = au sens général, il s’agit de l’univers spatio-temporel où va majoritairement évoluer le protagoniste au long du deuxième acte (elle peut alors être assez générique). Au sens local, il s’agit d’un décor significatif pour une séquence ou une scène (elle doit alors être spécifique et être exploitée au mieux par l’action).

Caractérisation = création des personnages. Pas au sens « fiche signalétique » du terme, mais au sens « mise en avant de leur personnalité ». C’est un point capital à ne pas négliger, vous devez connaître vos personnages pour mieux comprendre leurs réactions.

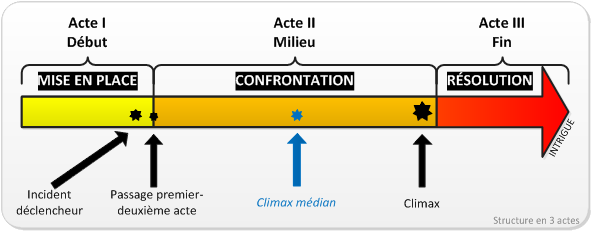

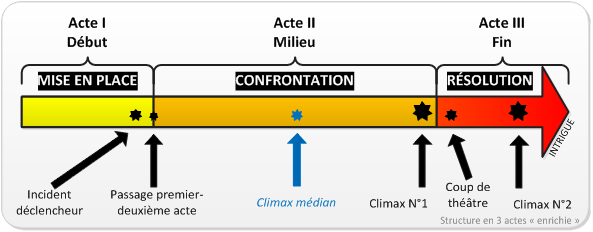

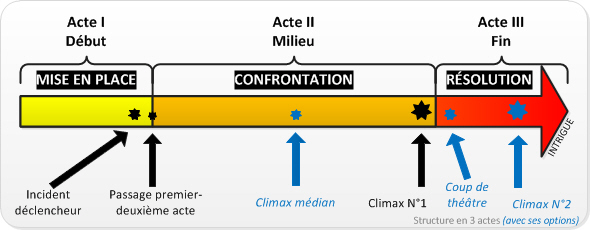

Climax = c’est le nœud dramatique qui apporte la réponse dramatique de l’objectif général. Après le climax débute le troisième acte.

Climax médian= avec certaines structures d’action (deuxième acte) en deux parties, il peut y avoir un nœud dramatique particulier appelé le climax médian qui sépare les deux parties distinctes de l’action (vol + fuite, évasion + vengeance, etc.) Généralement au milieu du deuxième acte, le climax médian relance l’action (attention, l’objectif reste le même, il y a respect de l’Unité d’action).

Conflit = le conflit naît et se construit par l’opposition entre un objectif et les obstacles qui jalonnent la route pour l’atteindre. Il peut être « statique » (le personnage reste passif) ou « dynamique » (le personnage réagit). Le second doit être le plus utilisé pour dynamiser un récit. Exemple de conflit statique : toute victime passive d’un kidnapping. Exemple de conflit dynamique : Lino Ventura dans La Septième Cible (qui décide de prendre les devants plutôt que de céder au chantage).

Coup de théâtre = c’est un nœud dramatique qui prend le spectateur par surprise (et éventuellement les personnages aussi). En cela, c’est un peu comme si cette fois nous étions les victimes d’une ironie dramatique (on nous a caché des choses).

Crescendo = construction du récit qui place des obstacles (et donc du conflit) croissants sur la route du protagoniste.

Deus ex machina = événement inattendu et improbable qui vient aider le protagoniste à surmonter un obstacle. Autrement dit : un manque flagrant de préparation, une forme à éviter donc. Exemple : l’interruption in extremis du compte à rebours dans Independance Day rendue possible en… branchant un Mac dans une console alien (ça c’est du plug’n play)…

Deuxième acte= voir « Structure en trois actes ».

Diabolus ex machina = événement inattendu et improbable qui vient barrer la route du protagoniste sans raison apparente. S’il peut être utilisé dans le premier acte comme incident déclencheur, il est à bannir par la suite pour les mêmes raisons que le deus ex machina : c’est un manque de préparation.

Dynamique = type de conflit contre lequel un personnage agit ou réagit.

Enjeu = ce qu’un personnage a à perdre ou à gagner s’il atteint son objectif. Par exemple, dans une course de voiture, l’objectif est de gagner, l’enjeu est la récompense du vainqueur (argent, gloire ou femme si l’on en croit certains publicistes machos des années 1990).

Externe = se dit d’un obstacle qui n’a rien à voir avec le personnage auquel il barre la route. Il est le facteur d’événements extérieurs au personnage (catastrophe naturelle, accident fortuit, maladie). Ce sont les obstacles les plus « faibles » en terme de dramaturgie, car non induits par le personnage lui-même. Attention, l’obstacle externe d’origine interne est une variante où la cause est pour partie liée aux agissements du personnage (si la maladie est un cancer et que le personnage est un gros fumeur par exemple).

Fantôme = événement passé qui hante un personnage.

Général = global, à l’échelle du récit au complet (par opposition à « local »).

Global = voir « général ».

Histoire = Des faits relatés à autrui. Contrairement au récit, l’histoire est factuelle.

Incident déclencheur = C’est le nœud dramatique unique (ou résultant d’un groupe de nœuds liés les uns aux autres vers un apogée) qui oblige le protagoniste à adopter une ligne de conduite différente de sa routine. Il est crucial, c’est lui qui plonge le protagoniste dans le deuxième acte en l’obligeant à se fixer un objectif.

Interne = se dit d’un obstacle dont la source est le personnage lui-même de par sa caractérisation ou ses agissements. Ce sont les obstacles les plus « forts », car ils forcent le personnage à se dépasser ou surmonter ses erreurs.

Ironie dramatique = Il y a ironie dramatique lorsque nous savons quelque chose qu’un personnage (la victime de l’ironie, mais pas forcément le protagoniste lui-même) ignore. Cette ironie dramatique peut être standard (nous avons clairement été informés de l’élément qu’ignore la victime) ou diffuse (nous n’avons pas été explicitement informés dans le récit, mais étant en dehors de celui-ci, nous nous doutons de quelque chose que la victime ne peut pas deviner). Exemple : nous sommes au fait de la durée de l’œuvre, pas le personnage, nous savons donc que l’histoire ne se finit pas au bout de trente minutes, pas lui. Nous avons notre culture, un personnage situé dans le passé ne l’a pas, nous avons donc un avantage sur la tournure des événements historiques à venir, ou découvertes scientifiques qui seront faites dans le futur du personnage…

Local = accent sur une partie, une scène ou un personnage du récit (par opposition à « global »).

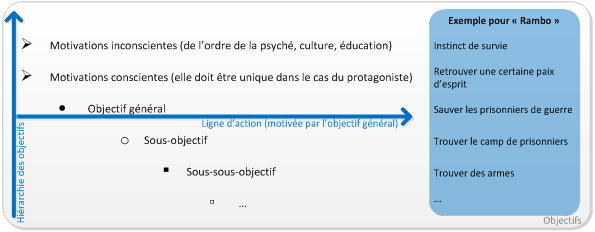

Motivation = Intérêt du personnage lié aux enjeux. Élément au plus haut de la hiérarchie en termes d’objectif. (voir « Objectif »)

Moyens = C’est tout ce qui peut être utilisé pour atteindre un objectif.

Nœuds dramatiques = ils représentent les tournants du récit et modifient l’action du protagoniste. Certains d’entre eux sont uniques et distincts dans la structure (l’incident déclencheur, le passage premier acte-deuxième acte, le climax).

Objectif = But à atteindre pour un ou plusieurs personnages. Indispensable vecteur de conflit lorsqu’opposé aux obstacles qui y mènent. Il y a une hiérarchie précise :

Ne pas confondre « motivations » (qui peuvent être vagues) et objectifs (qui doivent être précis).

Obstacle = Parce que rien n’est plus fort que les obstacles qui se dressent devant nous à cause de nous-mêmes ou de nos propres actions, les obstacles internes ou d’origine interne sont les plus intéressants. Note : ne pas sous-estimer l’importance du phénomène « compte à rebours » même au sens large, une limite temporelle est un sacré obstacle pour bâtir conflit et suspense.

Paiement = moment où un élément particulier du récit (objet, geste, dialogue, situation) prend un sens particulier dû à la préparation.

Passage premier acte / deuxième acte= nœud dramatique particulier qui peut être discret (voir fondu avec l’incident déclencheur), mais n’en reste pas moins capital. Il marque le moment où le spectateur a le sentiment que l’action démarre, c’est un tournant décisif pour le protagoniste.

Personnage = toute entité fictive qui possède un objectif (humain, animal, objet).

Point de non-retour = c’est un nœud dramatique particulier (pas forcément incident déclencheur, passage premier acte-deuxième acte, ni climax) qui dans certains récits indique un moment déterminant de l’action à la suite duquel un retour à la normale n’est plus possible. Exemple : la scène de la pilule dans Matrix.

Premier acte = voir « Structure en trois actes ».

Préparation = consiste à rendre vraisemblable, prévisible ou signifiante une information ou un événement en le présentant en amont.

Protagoniste = Personnage qui subit le plus de conflit dynamique. Peut aussi être un groupe de personnes, mais avec le même objectif global.

Question dramatique= c’est la question « le protagoniste atteindra-t-il son objectif ? » que se construit le spectateur.

Récit = Séquençage et ordonnancement particulier des faits relatant une histoire. (Choix de l’angle de vue de l’histoire, donc souvent, du protagoniste.) Le récit « raconte » l’histoire, c’est un parti pris de celle-ci.

Réponse dramatique= C’est la réponse à la question dramatique. Elle est soit positive (objectif général atteint), soit négative (objectif général abandonné ou non atteint). À noter la présence d’une seconde réponse dramatique dans le cas d’une structure de récit enrichie (voir « Structure en trois actes »).

Sous-objectifs= voir Objectif.

Statique = type de conflit qui laisse le personnage passif (un deuil par exemple).

Structure en trois actes= C’est la structure classique du récit occidental. C’est vieux comme les Grecs, à savoir Aristote, et non l’apanage d’Hollywood comme voudraient nous le faire croire nos cousins d’Amérique.

Suspense = tension générée chez le spectateur par rapport à l’incertitude de la réponse dramatique.

Troisième acte= transition entre la fin de l’action et la fin du récit, c’est l’endroit où boucler toutes les questions et sous-intrigues encore ouvertes après le climax. C’est aussi la place pour donner une idée de l’avenir des personnages.

Unité d’action= principe qui consiste à imposer que chaque scène se focalise sur le problème posé par l’objectif du protagoniste. En scénarisation, il ne doit pas y avoir de digression. Autrement dit, se méfier des sous-intrigues. S’il y en a, elles doivent avoir une incidence sur l’intrigue principale et non développer des histoires parallèles indépendantes.

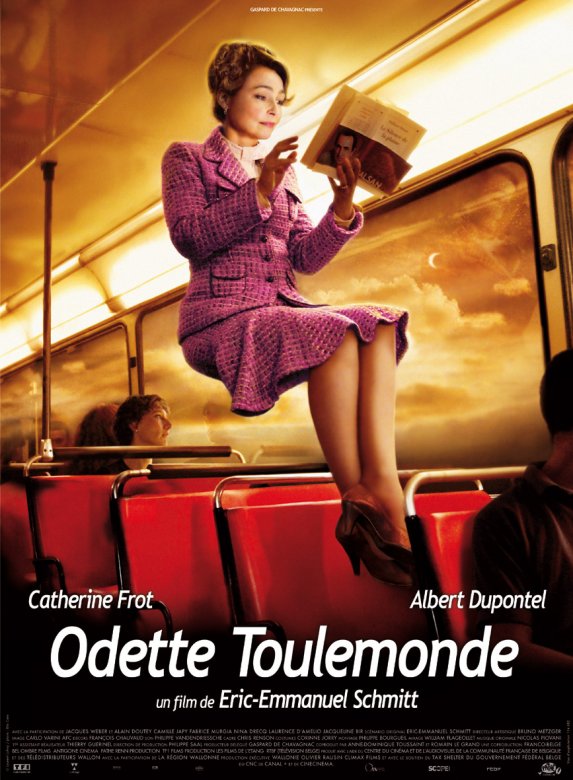

On ne programme pas une soirée avec des amis et du pop corn pour voir un film comme

On ne programme pas une soirée avec des amis et du pop corn pour voir un film comme