Cette semaine, NB Coste a accepté de nous parler des soumissions de cycles : doit-on tout écrire avant d’envoyer (ou pas) ? Auteur de la tétralogie Les Fedeylins et de la trilogie Les Yeux de l’aigle chez Gründ, ainsi que de la nouvelle série SpaceLeague aux éditions L’Équipe (comme le journal), elle partage son expérience.

Comme beaucoup de jeunes auteurs, vous vous êtes lancé dans une trilogie (ou plus) et vous vous demandez s’il faut écrire l’intégralité du cycle avant de soumettre cette histoire à un éditeur.

Tout d’abord, je dirais : fuyez, pauvres fous ! Hum. Ou, plus simplement : si vous avez le choix : NE COMMENCEZ PAS PAR UNE TRILOGIE (ou plus).

Pourquoi ? Parce que vous allez y passer plusieurs années (en général), que la rédaction est longue, la correction l’est encore plus, et que les phases de découragement ne sont pas toujours faciles à gérer, sans parler de la difficulté à caser l’histoire auprès d’un éditeur (l’effet « 1er roman d’auteur inconnu » joue).

Commencer par un roman « autonome » de taille moyenne (500 000 signes pour un public adulte) est déjà un bel exercice à mener au bout d’un processus éditorial…

Et là, vous me dites « Oui, mais bon, moi, mon idée tient forcément sur plusieurs tomes, d’ailleurs, je suis à la moitié de la rédaction du tome 2 et je me demandais s’il fallait soumettre le 1 maintenant ou attendre (d’ailleurs, c’est pour ça que je lis cet article). »

OK, OK.

Alors, il y a des avantages, comme des inconvénients, dans les deux méthodes.

Vous envoyez le tome 1 avant d’avoir terminé le cycle complet :

Avantages :

- Vous allez pouvoir tromper l’attente des réponses en avançant dans l’écriture des tomes suivants.

- Vous aurez peut-être des retours personnalisés qui vous indiqueront ce qui coince, et vous permettront d’ajuster en corrigeant le T1, et si ça remet en question la suite, il serait plus facile d’ajuster si tout n’est pas écrit !

- Peut-être que ce sera « Oui » tout de suite ! Dans ce cas, à vous gloire, richesse, et… Heu, enfin, Youhou, vous allez publier votre livre, quoi !

- Ou alors, tous les retours sont négatifs, vous déprimez, cette histoire vous sort par les trous de nez, une autre bien plus fun vous fait de l’œil… vous abandonnez le projet en cours de route. Au moins, vous n’avez pas « perdu » dix ans de votre vie sur quelque chose qui ne sera pas publié [« perdu » entre guillemets, parce qu’on apprend forcément, donc on progresse, hein].

Inconvénients :

- Si ça plaît à un éditeur, il voudra peut-être lire la suite avant de s’engager. Ou, s’il s’engage, il donnera des délais pour le rendu des tomes suivants (et là, tout d’un coup, la pression n’est pas la même !).

- En arrivant à la fin du dernier tome, vous vous apercevrez que votre style / le ton employé ont beaucoup évolués depuis le début du premier tome. Vous connaissez mieux vos personnages, vous voyez exactement les détails dont ils ont besoin tout le long, les rencontres qu’ils font, et leur évolution. Bref, pour bien faire, il faudrait réécrire pas mal du tome 1 (celui que vous trouvez maintenant tout naze et que vous avez honte d’avoir envoyé aux éditeurs).

Vous attendez de terminer votre cycle complet avant de soumettre le tome 1 :

Avantages :

- Vous avez pu ajuster le début en fonction de la fin, vous connaissez ce roman par cœur, et vous ne pouvez pas aller plus loin tout seul : vous êtes mûr pour l’étape suivante.

- Vous pouvez tromper l’attente des réponses en commençant un autre projet, complètement différent.

- Si un éditeur demande à lire la suite, hop, vous pouvez l’envoyer ! Idem s’il dit « Oui » et vous donne un planning de publication : pas de pression, vous avez le temps de faire vos corrections éditoriales tranquillement, même s’il y a une part de réécriture sur certains tomes.

Inconvénients :

- Vous avez tellement mis de vous dans ce cycle que vous avez du mal à penser à autre chose tant que le verdict ne tombe pas.

- On a beau vous dire qu’un comité de lecture juge votre texte, et ne vous juge pas vous… au bout de tant d’années de travail sur le projet, vous ne faites plus vraiment la différence.

- Si tous les retours sont négatifs, c’est encore plus douloureux. Certains arrêtent même d’écrire, du coup.

- Si un éditeur dit « Oui », il sortira d’abord le Tome 1 et attendra peut-être les chiffres de vente avant d’accepter de publier la suite (rares sont ceux qui s’engagent sur le cycle complet dès le départ). Et si la suite ne sort jamais, vous aurez l’impression d’avoir abandonné vos personnages en cours de route…

De mon côté, j’ai vécu pas mal des phases que je vous décris.

J’ai d’abord commencé par envoyer le tome 1 de ma tétralogie (Fedeylins) en continuant d’écrire la suite (les refus types se sont échelonnés entre 3 mois et 3 ans). Puis j’ai arrêté d’envoyer, j’ai écrit l’histoire jusqu’au bout (je comptais le faire de toute façon, pour moi, même si aucun éditeur n’en voulait). Je me suis donc retrouvée confrontée au problème « mon style a changé, et j’ai trouvé plein de trucs bien dans le T4 : il me faut ajuster le T1 ! ».

J’ai d’abord commencé par envoyer le tome 1 de ma tétralogie (Fedeylins) en continuant d’écrire la suite (les refus types se sont échelonnés entre 3 mois et 3 ans). Puis j’ai arrêté d’envoyer, j’ai écrit l’histoire jusqu’au bout (je comptais le faire de toute façon, pour moi, même si aucun éditeur n’en voulait). Je me suis donc retrouvée confrontée au problème « mon style a changé, et j’ai trouvé plein de trucs bien dans le T4 : il me faut ajuster le T1 ! ».

Plus tard, j’ai eu la chance d’intéresser un éditeur, qui m’a demandé de tout lire avant de se décider (un premier roman d’auteur inconnu est un risque, et, si l’auteur n’est pas capable d’aller au bout de son cycle avec la même qualité d’écriture, l’éditeur ne suivra pas). J’ai donc été bien contente de pouvoir lui envoyer l’ensemble ! Il a été convaincu et nous avons pu sortir les tomes tous les 6 mois (ce qui est très rapide en édition). Notons que, deux ans plus tard, la conjoncture éditoriale était devenue telle qu’il n’aurait pas signé pour les 4 tomes s’il les avait reçus à ce moment-là : il aurait dû attendre les ventes du T1 d’abord. Moi et mon texte, nous étions mûrs ET on a eu sacrément de la chance d’arriver au bon moment.

Par la suite, j’ai pu proposer des projets sur la base du tome 1. Là, l’effet « 1er roman d’auteur inconnu » ne rentrait plus en ligne de compte (même si le « inconnu » est toujours d’actualité 🙂 ). J’avais déjà travaillé avec l’éditeur, donc il savait que j’irais au bout. J’ai dû écrire les tomes suivants avec la pression des délais, mais ce n’était plus pareil : j’avais déjà vécu toutes les étapes d’un processus éditorial, je n’étais plus dans les fantasmes des « peut-être » d’avant-publication. J’étais devenue auteur, et je faisais mon métier.

Dernièrement, j’ai expérimenté quelque chose de nouveau : la commande. Encore une autre façon d’aborder ce métier, avec des contraintes précises, mais qu’on peut toujours détourner un peu pour ajuster à nos envies. Je me suis donc lancée dans une série de douze tomes, sur la base d’un résumé global de l’histoire et du synopsis détaillé du tome 1 !

Dernièrement, j’ai expérimenté quelque chose de nouveau : la commande. Encore une autre façon d’aborder ce métier, avec des contraintes précises, mais qu’on peut toujours détourner un peu pour ajuster à nos envies. Je me suis donc lancée dans une série de douze tomes, sur la base d’un résumé global de l’histoire et du synopsis détaillé du tome 1 !

Le plus difficile pour moi, dans ce cas, c’est la contrainte de format (je suis à 2 000 signes près !) et le fait de ne pas pouvoir revenir en arrière. Pour le style, ça va (l’expérience aidant, on arrive à conserver le même ton sur l’ensemble de la série, même si ça peut évoluer avec les personnages), mais, pour les détails, c’est un casse-tête ! Plus question de modifier ce qui a été dit dans le tome 1, il faut faire avec…

Bref, il n’y a pas de bonne façon de faire. Ça dépend des projets, de la maturité de l’auteur, et de son avancée dans le monde de l’édition.

Je dis souvent qu’en dessous d’une trilogie, je suis malheureuse, donc je comprends les auteurs qui se lancent dans les cycles longs… mais j’ai expérimenté l’année dernière la rédaction de plusieurs romans autonomes, pour des publics très différents. Eh bien les phases « écriture, corrections, soumissions, retours » sont beaucoup plus courtes. On vit les mêmes émotions, dans un temps rapproché. Beaucoup plus simple pour commencer !

« Oui, mais qu’est-ce que je fais alors, pour mon tome 2 ? ».

Tu fais comme tu veux, l’ami. Mais, un dernier conseil : surtout, corrige les tomes au fur et à mesure. Il n’y a rien de plus décourageant qu’arriver au bout de son cycle, d’avoir écrit plus d’un million de signes (mettons), et de se rendre compte qu’il faut maintenant les corriger ! Même s’il y aura forcément des ajustements sur le début, autant avoir des versions lisibles avant de passer à la suite (pour laisser reposer un premier jet avant de le corriger… rien de tel que corriger le tome précédent !).

Quel que soit votre choix, entre l’envoi avant la fin, ou l’écriture de tout avant l’envoi, je vous souhaite de cultiver l’une des qualités principales de l’écrivain : la patience…

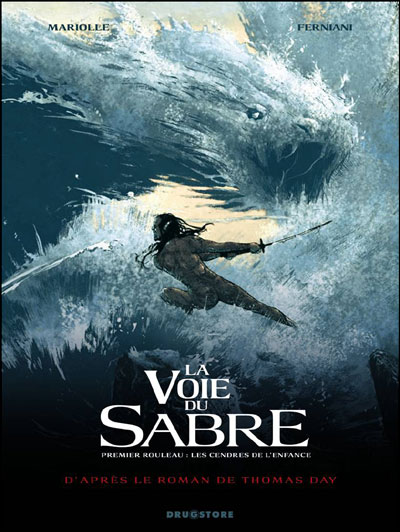

Pour parfaire l’éducation de son fils Mikédi, le chef de guerre Nakamura Ito le confie à un rônin du nom de Miyamoto Musashi. Un samouraï de légende, le plus grand maître de sabre qu’ait connu l’Empire des quatre Poissons-Chats. Ensemble, pendant six longues années, le maître et l’apprenti vont arpenter la route qui mène jusqu’à la capitale Edo, où l’Impératrice-Dragon attend Mikédi pour en faire son époux.

Pour parfaire l’éducation de son fils Mikédi, le chef de guerre Nakamura Ito le confie à un rônin du nom de Miyamoto Musashi. Un samouraï de légende, le plus grand maître de sabre qu’ait connu l’Empire des quatre Poissons-Chats. Ensemble, pendant six longues années, le maître et l’apprenti vont arpenter la route qui mène jusqu’à la capitale Edo, où l’Impératrice-Dragon attend Mikédi pour en faire son époux. Une BD superbe, et extrêmement fidèle ! On y retrouve des morceaux de la narration, des bouts entiers de dialogue. Très peu de réécritures, une fidélité quasi absolue, à l’exception de certaines scènes coupées (mais qui n’étaient à mon sens pas essentielles, donc je trouve le travail d’adaptation du scénariste vraiment pertinent). Par contre je vous déconseille de lire la BD juste après avoir lu le roman : elle est magnifique, elle rend totalement justice à La Voie du sabre et à l’écriture hyper esthétique de Thomas Day, mais elle colle tellement aux mots qu’on a un peu une impression de répétition. À lire avec le recul, et une fois que le souvenir du roman se fait un peu flou… ou à lire avant le roman, carrément ! 😉

Une BD superbe, et extrêmement fidèle ! On y retrouve des morceaux de la narration, des bouts entiers de dialogue. Très peu de réécritures, une fidélité quasi absolue, à l’exception de certaines scènes coupées (mais qui n’étaient à mon sens pas essentielles, donc je trouve le travail d’adaptation du scénariste vraiment pertinent). Par contre je vous déconseille de lire la BD juste après avoir lu le roman : elle est magnifique, elle rend totalement justice à La Voie du sabre et à l’écriture hyper esthétique de Thomas Day, mais elle colle tellement aux mots qu’on a un peu une impression de répétition. À lire avec le recul, et une fois que le souvenir du roman se fait un peu flou… ou à lire avant le roman, carrément ! 😉

![[^] 2013 xmas](http://espacescomprises.com/wp-content/uploads/2013/12/^-2013-xmas.png)

Porcelaine, Estelle Faye

Porcelaine, Estelle Faye Même pas mort, tome 1, Jean-Philippe Jaworski

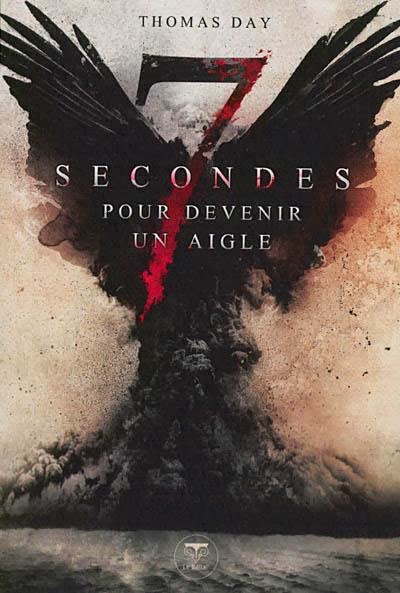

Même pas mort, tome 1, Jean-Philippe Jaworski Sept secondes pour devenir un aigle, Thomas Day

Sept secondes pour devenir un aigle, Thomas Day